放大资金,增加盈利可能

配资是一种为投资者提供杠杆资金的金融服务!

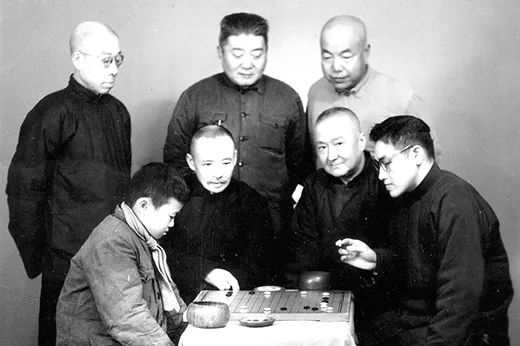

在中华民族优秀传统文化传承发展的时代背景下,围棋这一蕴含东方智慧的民族传统体育项目,如何焕发新生?

近日,上海社体(竞赛)中心推出《非凡故事》栏目,依托“非凡有你”上海市非奥运动项目荣誉榜,讲述获奖运动员的拼搏故事和精彩人生,反映非奥运动项目在上海的发展历程,展现项目的精神与文化。栏目第三期就聚焦围棋项目,探寻上海创造“棋”迹的秘诀。

上海作为中国围棋重镇,在破解技艺传承、人才培养、时代融合等难题方面成效显著,提升了围棋文化的影响力和生命力,为传统文化在当代都市的创新性发展提供了可借鉴的“上海经验”。

兴趣启蒙传承创新,

上海是围棋冠军“摇篮”

中国著名职业围棋选手胡耀宇对围棋的初识充满了纯粹的童趣:“小时候我对别的都没兴趣,父亲同事送了一副围棋后,我特别喜欢,连睡觉都放枕头边。”这份最初的热爱,正是上海无数棋童踏上纹枰之路的缩影。

回顾小时候在上海市体育运动学校的学棋时光,胡耀宇记忆深刻的不仅有棋艺的精进,还有生活中的小确幸:“绿杨村的菜包子特别好吃。”这些点滴回忆,勾勒出上海围棋训练环境的生活气息与人文关怀。

“上海围棋的底层框架非常完善,区队、市队的人才培养体系让好苗子能迅速得到重点培养。”胡耀宇自身的定段经历,也体现了体系支持与家庭智慧的结合,“第二年定段赛前,父母说成功定段就奖励小霸王游艺机,结果压力太大我没定上。但父母还是买了,让我放下负担。”第三年轻装上阵,他顺利定段。这种关注过程、减轻结果压力的理念,深深融入上海围棋的培养文化中。

区别于单一依靠师徒传授或竞技培养的模式,上海围棋界精准定位,构建了“精神传承+体系支撑”双轮驱动的“双螺旋”生态。在精神传承层面,胡耀宇深有感触:“从陈祖德、华以刚、曹大元、常昊到刘世振,再到我和邱峻,前辈们毫无保留地分享,一心希望后辈更快成长,从不担心被超越。”

这种开放包容、薪火相传的胸襟,是技艺与棋道代代相传的灵魂。而在体系支撑层面,上海依托区级启蒙、市级梯队形成的完善选材、培养和上升通道,为人才涌现提供了坚实的硬件保障。精神与体系的完美融合,共同构成了上海围棋生生不息的核心引擎。

沉稳厚重临场观察,

战胜“石佛”铸就经典场面

为确保围棋传承的高质量与可持续性,上海围棋界汇聚多方力量,精心打造了结构合理、代表未来的精英梯队。从聂卫平在中日擂台赛的力挽狂澜点燃全民热情,到胡耀宇等中生代棋手在世界棋坛担当砥柱中流。

胡耀宇对阵“石佛”李昌镐的首场胜利充满戏剧性:“那盘棋读秒中我放开了下,抓住他局部失误赢了。连裁判长都很惊讶持白棋的我赢了!”这场突破极大增强了他的信心。

胡耀宇在下棋过程中喜欢近距离观察对手表情的变化。他近距离观察李昌镐,发现这位以面无表情著称的“石佛”并非毫无波澜:“在我和李昌镐的第二场比赛进行到一半,他形势明显不利时,突然起身看别人下棋,事后想来他可能是已经准备放弃棋局,但当时却让我开始怀疑自己的判断。”

在农心杯决赛的关键时刻,李昌镐甚至故意加快节奏,试图打乱年轻棋手胡耀宇的步调。这些细节揭示了顶尖对决中心理博弈的微妙与激烈。胡耀宇坦言自己“遇强则强”的独特棋风,这种对顶尖对手的强烈挑战欲,成为他职业生涯的鲜明注脚。

胡耀宇从懵懂少年成长为世界级棋手的经历,正是上海完善培养体系下人才辈出的生动写照,确保了上海围棋的持续竞争力与文化厚度。

协会引领保障有力,打造坚实发展平台

上海围棋的蓬勃发展,离不开强有力的组织保障。上海市围棋协会成立于1996年,作为项目发展的核心推动机构,在上海市体育局的领导下,长期致力于围棋运动的普及、提高、竞赛组织及国内外交流。协会拥有完善的组织架构和管理制度,搭建了连接棋手、爱好者、俱乐部、培训学校的平台,成功主办或承办了众多大型赛事,积累了丰富经验。目前,协会注册教练员达544人,注册运动员27人,汇聚了王星昊、李维清、唐嘉雯、芮乃伟、胡耀宇等五位国际级运动健将,以及刘世振、胡煜清、邱鑫等高级教练员领衔的专业教练团队。

上海市社会体育管理中心(上海市体育竞赛管理中心)作为非奥运动项目发展的主管单位,通过专项发展扶持资金,为上海围棋的竞赛备战和人才培养提供了关键助力。上海市围棋协会先后获得人才培养、竞赛备战等类别经费扶持,这些资金也在保障顶尖棋手的训练、参赛及后备力量的培养,为上海围棋持续保持领先地位注入动力。

面向未来,上海将以更务实开放的姿态,推动上海围棋实现稳步提升,为智力运动的发展贡献一份扎实而温暖的“上海智慧”。

淘配网提示:文章来自网络,不代表本站观点。